7セグのLEDであるBQ-N516RDと、BCDから7セグLED用デコーダICの74HC4511を組み合わせて、PIC等のマイコンからLED表示を行わせる回路を作成します。

今回は、PIC部分後回しにして、BQ-N516RDと74HC4511の仕様とピンアサインをチェックします。

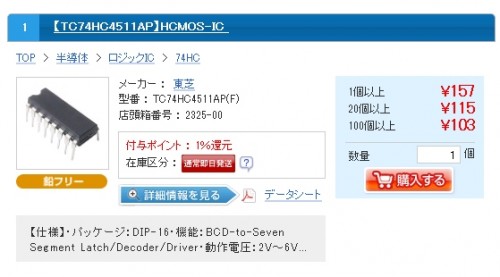

まずは価格のチェックです。

どちらもマルツパーツ館で購入できます(ネットからも買えます)

BQ-N516RD

7セグメントLED(4桁・赤・カソードコモン)472円/個

74HC4511

BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver157円/個

それでは、各パーツのスペックを確認していきます。

BQ-N516RDのスペック

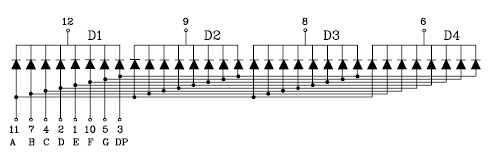

データシートを確認すると、それぞれのピンアサインは以下の通りです。

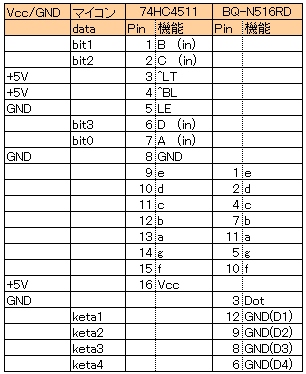

一覧表にすると、以下のようになります。

BQ-N516RD ------------------ Pin Function --- --------- 1 e 2 d 3 Dot 4 c 5 g 6 GND(D4) 7 b 8 GND(D3) 9 GND(D2) 10 f 11 a 12 GND(D1) |

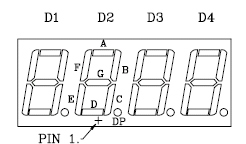

a~eの各信号線が、7セグダイオードのどの位置に対応するかは、下の図を見ると分かりやすいです。LEDの位置とアルファベットの対応は、基本的に12時方向から時計回りと覚えておくと分かりやすいです。

また、下側の上位桁に有るピンが1番ピンとなります。

また、このパーツは4桁の数字を表示できますが、どの桁を表示させるかは6,8,9,12ピンで指定します。

このピンのうち特定の1ピンをLow、残りをHighにすることで、表示桁を指定できます。

4桁同時に表示させる事は出来ないので、各桁を素早く順繰りに表示させていきます。そうすると人は残像で各桁が同時に点灯していると錯覚し、見かけ上4桁の表示が可能になります。

このように、順番に各桁を点灯させていく方ほうを”ダイナミック点灯”と呼びます。

ダイナミック点灯を行う場合は、各桁の表示切り替えタイミングが遅いとちらついて見えてしまうので、最低でも60Hz程度の速度は必要です。

また、7セグのLEDには、アノードコモン方式のものと、カソードコモン方式のものがあります。

BQ-N516RD各桁が集約しているコモン側が、LEDのカソードになっているのでカソードコモンとなります。

カソードコモンの場合は、コモン端子をLow,a~gの端子をHighにすることで点灯させることが出来ます。

一方アノードコモンの場合はダイオードの方向が逆になっているので、コモン端子をHigh,a~gの端子をLowにすると点灯させることが出来ます。

74HC4511のスペック

次は74HC4511の仕様を確認します。

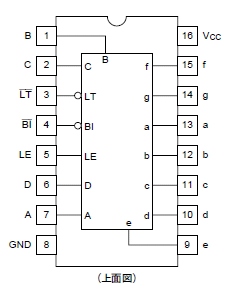

まずはピンアサインです。

こちらも一覧にすると以下のようになります。

74HC4511 ------------------ Pin Function --- --------- 1 B (in) 2 C (in) 3 ^LT 4 ^BL 5 LE 6 D (in) 7 A (in) 8 GND 9 e 10 d 11 c 12 b 13 a 14 g 15 f 16 Vcc |

BCD to 7segデコーダなので、基本的な使い方としてはA,B,C,DにBCDのデータを入力として与えると、

7セグ用の出力(前述のa~g)を出してくれるという仕組みです。

また、このICはそれ以外にもLE, ^BI, ^LTという3本の信号線を持っています。

この3つの信号線は以下の意味を持っています。

LE: Latch Enable (入力を一時ラッチする) LT: Lamp Test (表示テスト) BL: BLanking (明るさ調整,パルス駆動時のターンオフ用) |

通常、数字を表示させる場合はLE, ^BI, ^LTを各々以下の値にします

LE Low ^BI High ^LT High |

LE(Latch Enable)のpinはLE=Lowの時にA,B,C,Dに覚えさせたい値をセットした後、LE=HighにするとLowだった時にセットされた値を保持します。

同期式の回路を組みたい場合に便利です。

入力ピンのA~Cについては、BCD形式なので2進数として入力すれば良いです。

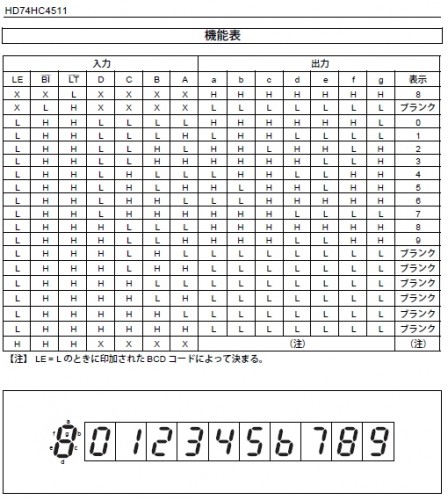

以下、入力と出力の対応表になります。

2つのパーツを組み合わせる

マイコン等からの出力データがBCDデータ(4bit)+桁指定(4bit)の場合、配線は以下のようになります。

マイコン 74HC4511 BQ-N516RD

------------ -------------- --------------

data Pin Function Pin Function

---- --- --------- --- ---------

bit1 1 B (in)

bit2 2 C (in)

+5V 3 ^LT

+5V 4 ^BL

GND 5 LE

bit3 6 D (in)

bit0 7 A (in)

GND 8 GND

9 e 1 e

10 d 2 d

11 c 4 c

12 b 7 b

13 a 11 a

14 g 5 g

15 f 10 f

+5V 16 Vcc

GND 3 Dot

keta1 12 GND(D1)

keta2 9 GND(D2)

keta3 8 GND(D3)

keta4 6 GND(D4) |

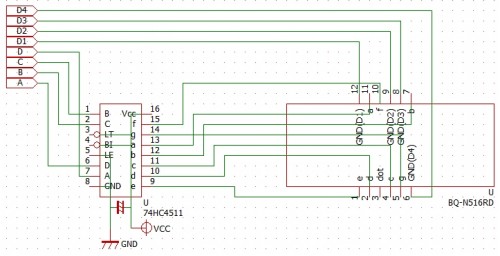

回路図にすると、以下のような感じになります。

(この回路図はBSch3Vというフリーソフトで作図しました。作図時の作業内容はこちら)

上記パターンだとマイコン側で8本のピンが必要ですが、LS74139のデコーダを使用すれば、桁指定のピンを4本から2本に減らすことが出来ます。

接続する信号線が多いので、間違えないように注意しながら配線してください。

ブレッドボードで組もうとすると線がさせる場所が5個しかないので、かなり煩雑になります。

また、LEDは当然ながら電流制限用として500Ω程度の抵抗をはさむ必要があります。

各LEDに対して別個の抵抗を使用すると、抵抗値のにばらつきがある為、各LEDの明るさに差が出る可能性があります。

これを避けるには集合抵抗を使用すると、明るさの差が少なくなりますが、ブレッドボードで組む場合は、配線がややこしくなるので、さらに面倒になります。

関連記事

コメントを残す